Tres proyectos liderados por docentes de Ingeniería UC son ganadores de Exploración 2025

Son parte de las siete iniciativas adjudicadas por la UC en la última convocatoria de este fondo público que apoya la investigación científico-tecnológica disruptiva y de alto potencial transformador. Cuatro de estos proyectos son liderados por investigadoras.

El análisis de documentos de la dictadura chilena usando inteligencia artificial para contribuir a los procesos de justicia transicional en Chile; un sistema computacional auto-adaptativo en espacios de realidad extendida para estudiar la colaboración entre personas; y un estudio sobre la influencia de bacterias intestinales en la prevención de enfermedades neurodegenerativas son tres de los siete proyectos adjudicados por investigadores de la Universidad Católica en el Concurso de Proyectos de Exploración 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid).

De los 22 proyectos adjudicados a nivel nacional, siete ganadores de la última convocatoria son de la Universidad Católica, esto la convierte en el plantel universitario con más proyectos aprobados en todo Chile, con una adjudicación total de 2.669 millones de pesos. Las iniciativas provienen de las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Campus Villarrica. En un octavo proyecto, la Facultad de Medicina UC va con un director alterno liderado por la Universidad de los Andes.

“Destaco la excelente participación de nuestras académicas: cuatro de los siete proyectos adjudicados por la universidad son liderados por investigadoras UC”, comentó María Elena Boisier, directora de Investigación y del proyecto deInvestigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (InES) Género UC. Y agregó que de los 22 proyectos ganadores a nivel país, 8 son liderados por mujeres, por lo que la UC aporta con la mitad de cifra.

Inteligencia artificial

El equipo del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD) responsable de la postulación del proyecto que con inteligencia artificial analizará documentos de la dictadura chilena (de izquierda a derecha): Hugo Rojas, investigador de la Universidad Alberto Hurtado; los investigadores de la Facultad de Ingeniería, Jocelyn Dunstan y Domingo Mery; junto a la historiadora UC, Antonia Fonck. Crédito: Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

La académica de Ingeniería UC y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional (IMC UC); e investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD), Jocelyn Dunstan, potencia el desarrollo el uso de inteligencia artificial para el análisis de documentos de la dictadura chilena (1973-1990) para contribuir en los procesos de justicia transicional en Chile; y que después será un modelo para compartir a iniciativas similares en todo el mundo.

Este proyecto, que ya cuenta con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, Museo de la Memoria, Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, extraerá con herramientas de inteligencia artificial, patrones en los datos mediante la detección de información clave que relacionan personas, ubicaciones y fechas.

“Existe una técnica llamada RAG que permite hacer preguntas a grafos de conocimiento como si fuera chatGPT, pero donde las respuestas son solo lo que aparece en los documentos, sin posibilidad de alucinar (inventar respuestas) o de contestar con cualquier información que se encuentra en internet”, explicó la investigadora.

Realidad extendida

El académico de la Escuela de Psicología y director de Escuela de Graduados UC, Diego Cosmelli junto al académico de la Escuela de Ingeniería y de Diseño UC, Leonel Merino, lideran el desarrollo de un sistema computacional, que en espacios de realidad extendida permitirá analizar y facilitar las condiciones para que triadas de personas colaboren mejor entre sí.

“La idea es que en este espacio de realidad extendida, donde las personas interactúan y colaboran en base de la manipulación de objetos virtuales y digitales, que mezclan realidad física con realidad aumentada, podamos analizar formas de colaboración en torno a problemas de computación espacial. Utilizaremos indicadores como el ritmo cardiaco, la mirada, postura, etc; entregándole al sistema además claves multisensoriales, para que se vaya auto adaptando a las necesidades de los participantes y así facilitar las condiciones para que se produzca una colaboración más efectiva entre ellos”, explicó Cosmelli.

Modelos multicelulares

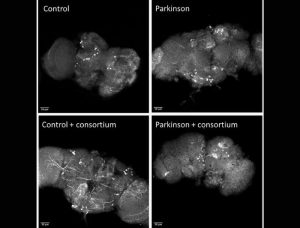

Mientras que el proyecto de Daniel Garrido, académico de la Facultad de Ingeniería, busca entender cómo algunas bacterias de la microbiota intestinal (comunidad de microrganismos clave para la salud), que producen neurotransmisores y otras moléculas, pueden proteger el cerebro contra enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Utilizará modelos genéticos en Drosophila melanogaster (mosca de la fruta).

“Usaremos herramientas de machine learning (aprendizaje automático) para desarrollar modelos del eje intestino-cerebro. Esperamos profundizar en los mecanismos de protección, pero también posibles aplicaciones de la microbiota en enfermedades neurodegenerativas”, comentó el investigador UC.

English

English